相続分とは、相続財産に対する各相続人の持分を指します。

被相続人は、遺言によって各相続人の相続分を指定することができますが、遺言がない場合には、民法の規定に従って相続分が決められます。

1 指定相続分

被相続人は、遺言によって各相続人の相続分を指定することができます。

指定の方法には、①相続分の割合の指定(例:長男の相続分を3分の1とするなど)と、②特定の遺産を相続させる指定(例:自宅不動産は長男に相続させるとするなど)があります。

2 法定相続分

(1)法定相続分は以下のとおりです。

①配偶者と子が相続人である場合 配偶者:2分の1 子:2分の1

②配偶者と直系尊属が相続人である場合 配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1

③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1

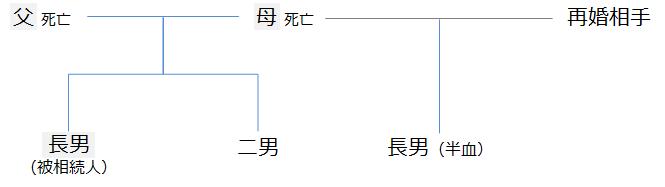

(2)全血の兄弟・半血の兄弟

兄弟姉妹が相続人となる場合に、兄弟姉妹の中に半血の兄弟(父母のどちらかだけを同じくする兄弟姉妹)がいる場合、その相続分は他の兄弟の2分の1となります。

【事例】

上記事例のケースでは、長男に配偶者がなく、直系尊属(父母)も死亡しているので、兄弟が相続人となります。半血の兄弟の法定相続分は全血の兄弟の法定相続分の2分の1ですので、二男の法定相続分は3分の2、長男(半血)の法定相続分は3分の1となります。

注意!

全血・半血が問題となるのは法定相続人が兄弟姉妹の場合に限ります。

上記事例で母親が被相続人の場合には、兄弟の持分は同等です。

(3)婚外子について

婚外子(婚姻関係にない男女から生まれた子)の法定相続分については、嫡出子の法定相続分の2分の1とすると定められていましたが、子どもに責任のない事情によって差別を設ける規定として批判が高まり、これを違憲とする最高裁判決が言い渡されました。

その結果、平成25年12月11日、民法が改正され、嫡出子・婚外子の法定相続分は同等とされることになりました。

改正民法900条は、平成25年9月5日以降に開始した相続についてのみ適用されますが、それ以前の相続についても、旧民法の規定によって差別的に扱うことは違憲と判断される可能性が高いと言えます。

ただし、既に遺産分割協議が成立している場合など、法律関係が確定的なものとなっている場合には、これを覆すことはできません。

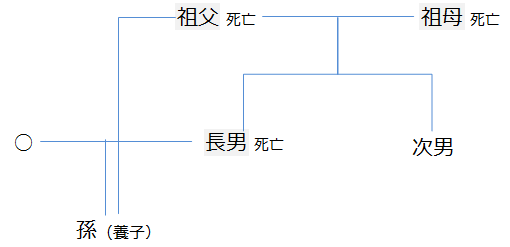

3 相続資格の重複

一人の相続人が、複数の相続資格を持つ場合、その相続人の持分はどのようになるでしょうか。

長男が亡くなり、その子(孫)を祖父母が養子にした後、祖父が亡くなった場合、孫は子(養子)としての相続資格と、長男の代襲相続人としての資格の両方を持っています。

この場合、孫は、養子としての相続分(3分の1)と、長男の代襲相続人としての相続分(3分の1)の両方を取得しますので、持分は3分の2となります。

相続資格が重複するケースはまれですが、様々なケースがあります。

その場合にどのように解するかは、なぜ相続資格が重複する結果となったのか、その経緯をもとに、被相続人の意思に合致するよう解釈されますので、必ずしも複数の資格に応じた法定相続分が認められるわけではありません。