1 遺留分とは?

「遺言で相続分を大きく減らされてしまった」

「財産は生前に贈与されてしまって、相続できる財産がなくなってしまった」

そんな方には遺留分が認められる可能性があります。

遺留分とは、相続人が一定の割合で相続することを保証する制度です。

遺留分とは、相続人が一定の割合で相続することを保証する制度です。

本来、自分の財産をどのように処分するかはその人の自由であり、たとえば財産を全部他人に譲ることもできるはずです。

ですが、相続には遺族の生活を保障する機能があり、またその人の財産が形成されるにあたっては家族の貢献もあったことでしょう。

そこで民法は、一定の範囲の相続人に対して最低限の保証として遺留分制度を設けているのです。

2 遺留分割合 だれにどれだけ遺留分があるの?

遺留分権利者は、被相続人の配偶者、子、直系尊属(親など)に限られます。

兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分の割合は以下のとおりです。要するに、直系尊属のみが相続人となる場合以外は、法定相続分の半分が遺留分として保障されることになっています。

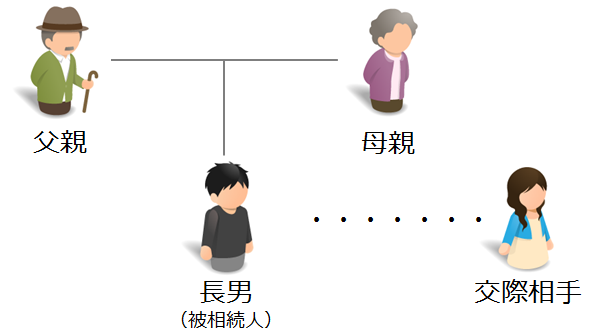

【直系尊属のみが相続人の場合】

相続財産の3分の1が遺留分となります。

事例:長男が結婚しないまま亡くなり、両親が法定相続人の場合に、長男が交際相手に全財産を遺贈する遺言を残したケース

長男の財産の3分の1が遺留分となります。この事例の父母の法定相続分はそれぞれ2分の1ですので、父母それぞれの遺留分は以下のとおりです。

父親の遺留分=1/3×1/2=1/6

母親の遺留分=1/3×1/2=1/6

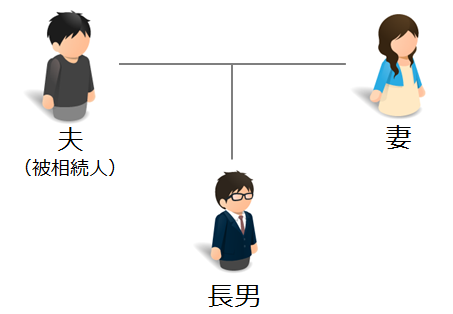

【それ以外の場合】

被相続人の財産の2分の1が遺留分全部となります。

事例:夫が長男にすべての財産を相続させるという遺言をのこしたケース

夫の財産の2分の1が遺留分全部となります。この事例の妻の法定相続分は2分の1ですので、妻の遺留分は以下のとおりです。

3 遺留分減殺請求権 遺留分はどのように主張すればいいの?

遺留分は、法定相続分とは違い、当然に認められるものではありません。

遺留分を侵害する遺言があっても、遺留分権利者が遺言の内容を尊重して主張しなければ、遺言のとおりに相続等がなされます。

つまり民法は、遺留分を主張するかしないか、遺留分権利者が自由に判断できることとしているのです。

では、遺留分を主張したい権利者はどのように主張すればよいのでしょうか。

遺留分権利者は、遺留分が侵害された場合には、遺留分を侵害して財産を受け取った者に対し、「遺留分減殺請求」を行うことによって遺留分を主張することができます。

具体的には、内容証明郵便等によって相手方に通知を送り、遺留分減殺請求権を行使することを意思表示することによって権利を行使します。

とはいえ、「遺留分減殺請求権を行使します」と通知したところで、相手方が納得してその分を返してくれるとは限りません。その場合には、遺留分減殺請求訴訟等によって権利を実現します。

【注意!】

遺留分減殺請求権は、相続人が相続開始及び遺留分が侵害されたことを知った時から1年、または相続開始から10年で、時効により消滅します。

4 遺留分減殺請求の効果

(1)遺留分減殺請求がなされると、遺留分を侵害する贈与や遺贈は、遺留分を侵害している限度で効力を失います。

遺留分減殺請求を受けた相手方は、現物を返還するのが原則ですが、侵害分を価格弁償することも可能です。

【注意!】現物返還の原則

遺留分減殺請求を受けた相手方は、現物を返還せず、価格で弁償する方法を選択することができますが、遺留分減殺請求をする方(遺留分減殺請求権者)の方から相手方に対して価格弁償を求めることはできません。

事例:自宅不動産を所有する父親が長男に全部相続させるという遺言を残したケース

母親には法定相続分の半分にあたる4分の1の遺留分が認められますので、長男に対し遺留分減殺請求を行った場合、自宅の持分の4分の1は母親のものとなります。

母親には法定相続分の半分にあたる4分の1の遺留分が認められますので、長男に対し遺留分減殺請求を行った場合、自宅の持分の4分の1は母親のものとなります。

ただし、長男は、自宅の評価額の4分の1にあたる額を母親に支払うことによって自宅が共有になることを防ぐことができます。

(2)第三者との関係

上記の事例で、母親が遺留分減殺請求をする前に、長男が自宅を第三者に売却してしまった場合にはどうなるでしょうか。

この場合、長男は遺留分相当額を母親に支払わなければなりませんが、第三者に対して自宅の4分の1を返すように請求はできないのが原則です。

ただし、第三者が売買の際に遺留分権利者に損害を加えることを知っていた時には、母親は第三者に対しても遺留分減殺請求をすることができます。

5 遺留分の計算方法

遺留分は次のように計算します。

遺留分算定の基礎財産(被相続人の相続時の財産+生前に贈与された財産-相続債務)×遺留分割合

(1)生前に贈与された財産

遺留分算定の基礎財産に含まれる、「生前に贈与された財産」とは、次の贈与財産に限ります。

①相続開始前1年間にされた贈与

②遺留分権利者に損害を加えることを知ってされた贈与

③特別受益にあたる贈与

【注意!】

遺留分の算定にあたっては、寄与分は考慮されません。

寄与分があっても遺留分を多くもらうことはできません。

(2)相続債務

遺留分算定の基礎財産からは、相続債務が控除されます。

相続債務とは、借入金などのほか、税金、罰金など、被相続人に支払義務のある債務すべてが含まれます。

【注意!】保証債務について

被相続人が他人の保証人になっている場合に、保証債務の額を控除すべきかどうかについては、判例上、主債務者が無資力の場合に限り控除すべきとされています。

6 遺留分侵害額の計算方法

自分の遺留分がどれだけ侵害されているかは、次のように計算します。

遺留分侵害額 = 遺留分額

- 相続した財産(相続した財産-相続した債務)

- 遺贈された財産

- 生前に贈与を受けた分(特別受益)

つまり、自分の遺留分から既にもらっている分を差し引くことで計算できます。

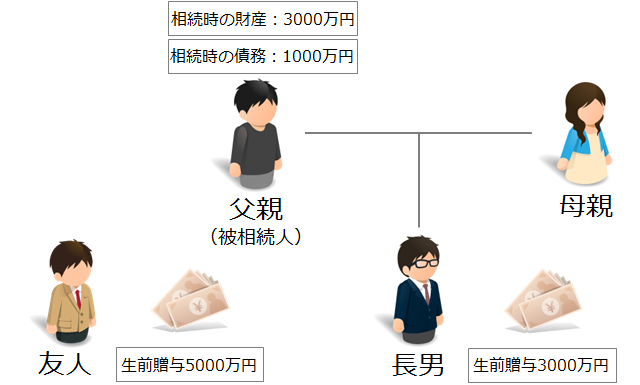

事例:父親(被相続人)が、長男に10年前に事業資金として3000万円を贈与し、友人に半年前に5000万円を贈与し、相続開始時の財産が3000万円、ローンが1000万円残っていたケース

(1)遺留分算定の基礎財産(→「遺留分の計算方法」)

=被相続人の相続時の財産3000万円+生前に贈与された財産8000万円-相続債務1000万円=1億円

(2)母親の遺留分侵害額

①母親の遺留分額

遺留分算定の基礎財産1億円×遺留分割合1/4=2500万円

②母親の遺留分侵害額

遺留分額-相続した財産-生前贈与分

=2500万円-{(相続財産3000万円-相続債務1000万円)×1/2}-生前贈与0円=1500万円

母親には2500万円の遺留分がありますが、1000万円(財産が1500万円、債務が500万円)しか相続していないため、1500万円の遺留分侵害が認められます。

(3)長男の遺留分侵害額

①長男の遺留分額

遺留分算定の基礎財産1億円×遺留分割合1/4=2500万円

②長男の遺留分侵害額

遺留分額-相続した財産-生前贈与分

=2500万円-{(相続財産3000万円-相続債務1000万円)×1/2}-生前贈与3000万円=-1500万円(遺留分0円)

長男には2500万円の遺留分がありますが、相続時に1000万円(財産が1500万円、債務が500万円)を相続している上、生前に3000万円の贈与を受けているため、遺留分の侵害はありません。

7 遺留分減殺の順序

生前贈与や、遺贈、相続させる遺言など、いくつかの行為によって遺留分が侵害されている場合、誰に対して、どのような順序で遺留分減殺請求を行えばよいでしょうか。

例えば、①友人Aに対して半年前に1000万円の生前贈与

②友人Bに対して2000万円の遺贈

③相続人Cに対して5000万円を、相続人Dに対して7000万円をそれぞれ相続させる遺言というケースで遺留分侵害があった場合には、誰に対してどのように遺留分の侵害を主張すればいいのでしょうか。

このようなケースでは、次のルールで遺留分を減殺するよう定められています。

①遺贈と生前贈与がある場合には、遺贈から減殺します。

②遺贈が複数ある場合には、遺贈された財産の価格の割合に応じて減殺します。

③遺贈をすべて減殺しても遺留分に達しないときは生前贈与を減殺しますが、生前贈与が

複数ある場合には、相続開始時に近い贈与から減殺します。

④「〇〇に〇〇を相続させる」という遺言による相続は遺贈として扱います。

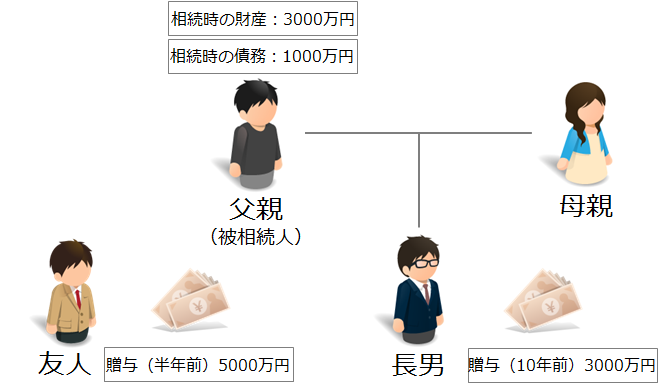

事例:父親(被相続人)が、長男に10年前に事業資金として3000万円を贈与し、友人に半年 前に5000万円を贈与し、相続開始時の財産が3000万円、ローンが1000万円残ってい たケース

このケースで、母親の遺留分侵害について考えてみましょう。

※長男の特別受益は考慮せず、母親と長男は法定相続分どおり相続したと仮定します。

(1)母親の遺留分侵害額

①母親の遺留分額

遺留分算定の基礎財産1億円×遺留分割合1/4=2500万円

②母親の遺留分侵害額

遺留分額-相続した財産-生前贈与分

=2500万円-{(相続財産3000万円-相続債務1000万円)×1/2}-生前贈与0円=1500万円

母親には2500万円の遺留分がありますが、1000万円(財産が1500万円、債務が500万円)しか相続していないため、1500万円の遺留分侵害が認められます。

(2)遺留分の減殺方法

生前贈与が2つありますが、長男に対する贈与よりも、友人に対する贈与の方が相続開始時に近いため、先に友人に対する贈与を減殺します。

従って、母親は、友人に対し、1500万円の減殺を請求できます。

8 遺留分減殺請求手続の流れ

遺留分減殺請求権を行使するには、次の順序で手続を進めます。

(1)相続財産の確認

被相続人がお亡くなりになったら、相続財産を確認します。

また、遺言、生前贈与、遺贈などの有無を確認しましょう。

その上で、ご自分の遺留分額を計算してみましょう。

(2)遺留分減殺請求の意思表示

ご自分の遺留分が侵害されていることが分かったら、遺留分を侵害している相手方に対し、遺留分減殺請求の意思表示を行います。

遺留分減殺請求権は、相続開始と遺留分侵害の事実を言ったときから1年で時効消滅しますので、速やかに請求する必要があります。後日、時効成立を争われることのないよう、配達証明付き内容証明郵便等で通知を行うのが望ましいといえます。

また、遺留分が侵害されているかどうか不確定の場合にも、念のため通知だけはしておくとよいでしょう。

(3)遺留分減殺請求訴訟

当事者間の協議によって解決できない場合には、裁判所に対し、遺留分減殺請求訴訟を提起します。なお、より円満な解決を希望する場合には、調停を申し立てることも可能です(ケースによっては遺産分割調停によるべき場合もありますのでご相談ください)。

9 弁護士へのご相談をご検討の方へ

ここまで遺留分減殺請求について詳しく説明をしてきましたが、遺留分の計算は事例によっては非常に複雑であり、正確に権利を行使することは容易ではありません。

ここまで遺留分減殺請求について詳しく説明をしてきましたが、遺留分の計算は事例によっては非常に複雑であり、正確に権利を行使することは容易ではありません。

また相手方との協議が円満に進まない場合、家庭裁判所の調停や、地方裁判所での訴訟が必要とされ、通常の相続の例に比べても専門的な知識が必要とされます。

遺留分が認められるのは、配偶者や子など、ごく近しい親族に限られ、それゆえに遺留分が侵害される事例では侵害した側・された側の心理的対立は激しい場合が多くみられます。

このため、専門家が問題点の整理にあたらなければ、遺留分とは無関係な過去のトラブルをめぐって激しい言い争いとなり、一向に解決しないというケースも少なくありません。

どんな相手であろうと、紛争が長引くのは精神的に負担となるものですし、まして結論の見えない平行線の議論が続くのは、当事者双方にとってつらいものです。専門家が介入することで早期に解決が得られれば、不必要な親族間の争いなども避けられることでしょう。

当事務所では、遺留分減殺請求について、ご相談の方のお立場に立って最も望ましい解決が得られるよう、ご納得頂くまでアドバイスを行っております。

遺留分についてお悩みの方は、ぜひ一度、当事務所へご相談ください。